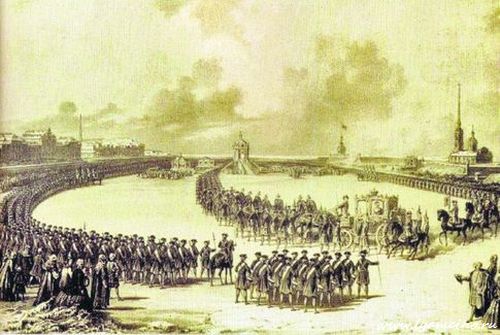

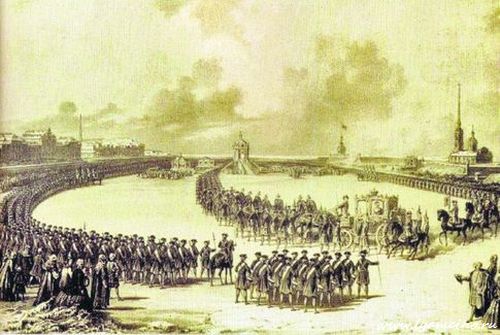

Праздник Крещения состоял из нескольких частей: литургии, крестного хода, водоосвящения, церковного парада и самого погружения в иордань. Уже с самого утра на Дворцовой набережной и на Морских улицах выстраивались полки военных и оркестры.

В Зимнем дворце проводилась Литургия для членов царской семьи – она проходила в церкви Спаса Нерукотворного образа. В это время в Зимнем дворце собирались все самые именитые жители города.

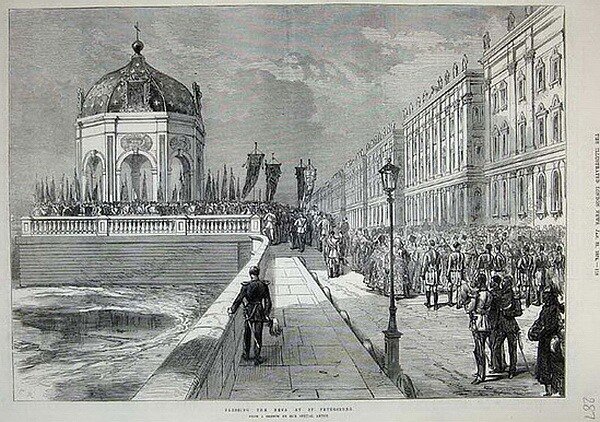

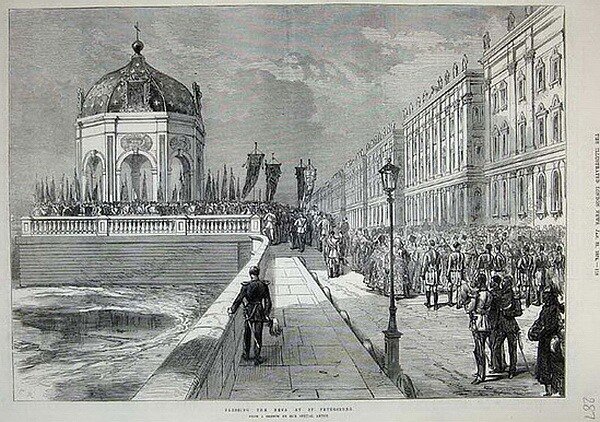

После окончания Литургии царская семья, гости и представители духовенства шли Крестным ходом из церкви по Иорданской лестнице на Дворцовую набережную, к иордани.

Сейчас даже некоторые священники выходят к иордани, накинув шубу или пуховик. А в то время даже государственные деятели не могли позволить себе в 20-градусный мороз надеть пальто или шинель, головной убор. Известно, что император Александр I присутствовал на водоосвящении в одном лишь мундире, а императрица совершала крестный ход в 18-градусный мороз с одной лишь легкой вуалью на голове. Пример с императорской четы брали и обычные жители города.

Из книги И.Н. Божерянова "Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу". 1894 год.

Исследователь быта Руси — Забелин говорит, что в древности, по словам иностранцев, в день Богоявления, стекался народ в Москву со всего государства, чтобы видеть освящение воды патриархом на Москве-реке.

В 12 часов утра, а тогдашнему—в 24 часу, как только начинал патриарх в Успенском соборе службу, звон колоколов на Иване-Великом возвещал народу, что Государь идет из своих палат к Красному крыльцу. При появлении Царя, народ, увидев его пресветлые очи, бил челом. Государь шел тихо, в обыкновенном выходном платье, опираясь на посох индийского дерева. Парадное царское платье он обыкновенно надевал в соборе, в пределе Димитрия Солунского. В собор за Царем входили только высшие чины, а прочие, начиная со стольников, останавливались на рундуке или полосте от Успенского собора до Архангельского. Когда из западных врат собора начинался крестный ход, Царь выходил и останавливался в южных вратах; патриарх, проходя мимо, осенял его крестом, а духовные власти отдавали ему по два поклона.

Шествие открывал отряд стрельцов, от 400 до 600 человек, а также выборные из стремянного и других полков, по 200 от каждого. Все они в парадном платье, шли по четыре в ряд. Одни несли золоченые винтовки, ложи которых были украшены перламутровыми раковинами, другие — золоченые копья, а третьи — с золочеными партазанами, у которых древки были обтянуты желтым или червчатым атласом с золотым галуном. Кроме того, шли два пятидесятника с обоюдоострыми топорами на древках из черного дерева, украшенных серебряными кистями.

Затем следовал крестный ход, замыкавшийся шествием патриарха. Шествие Государя открывалось нижними чинами, по три в ряд. За ними шел постельничий с царскою стряпнёю; впереди его 12 стряпчих несли государево платье, которое Царь переменял на Иордани.

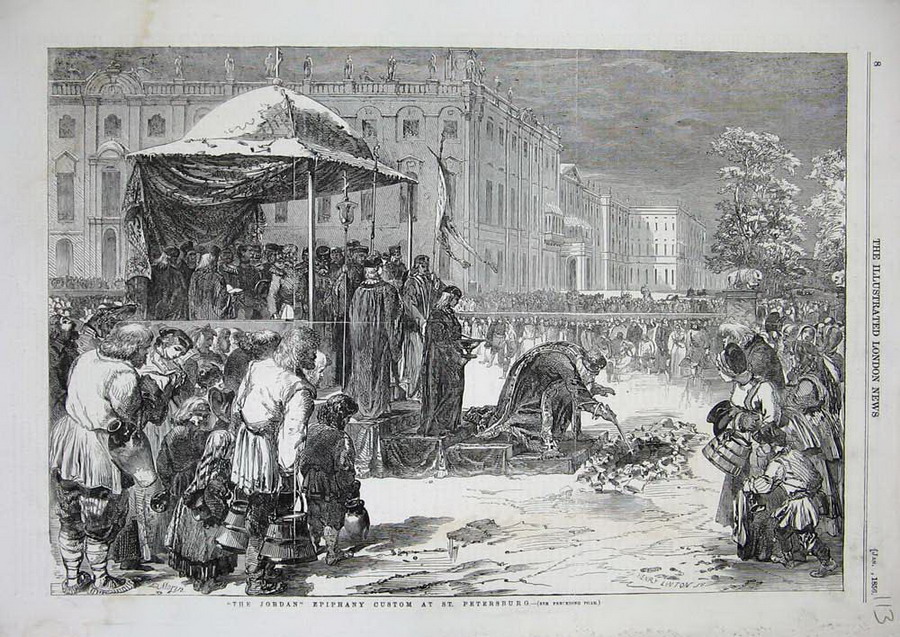

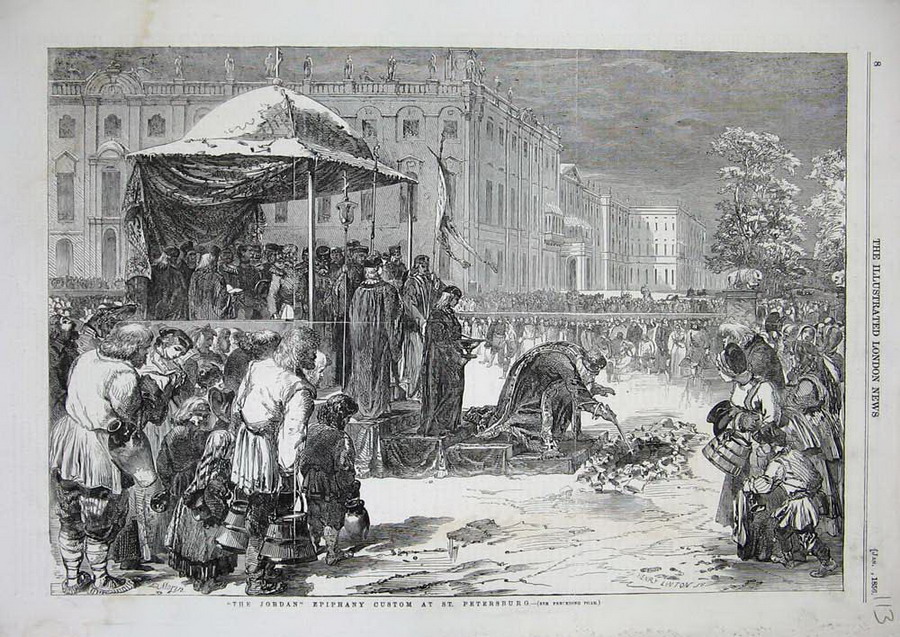

Пред Тайницкими воротами, над местом, где совершалось погружение креста в воду, устраивалась красивая Иорданская сень, карниз которой был расписан красками и украшен крестом наверху. По углам были изображены четыре евангелиста, а внутри— апостолы и самое Крещение Спасителя. Зеленые листья шелковых и жестяных цветов, а также вырезные из меди и раскрашенные птицы дополняли украшение Иордани. Царское место подле Иордани имело вид небольшого, круглого храма с 5-ю главами, сделанными из слюды с золочеными крестами. Оно утверждалось на пяти точеных столбах, расписанных по золоту виноградными ветвями, а на резном карнизе колонн помещались высеребренные доски, с „писаны стихи к ердани". Между столбами находились рамы с круглыми, слюдяными окнами, писанные по золоту и серебру красками. Одна такая рама служила дверью. Нижняя часть царского места, или самая тумба стояла на пяти точеных серебряных яблоках и украшалась сквозною золоченою решеткою. Внутри место задергивалось вокруг тафтою. Помост около Иорданской сени и царского и патриаршеского места огораживался перилами и устилался красным сукном. На Тайницкой башне, в виду всего войска, ставился капитан с ясачным знаменем, который давал знак бить в барабаны в честь праздника.

По погружении креста в воду, патриарх серебряным ведром черпал воду из Иopдани и подавал келарю; потом он наполнял также государеву стопу, которую относили во дворец и здесь кропили святою водою иконы. 3атем, трижды осенив Государя крестом, патриарх кропил его святою водою и поздравлял с торжеством. После того два архимандрита кропили знамена и войска, стоявшие по Москве-реке. Крестный ход возвращался тем же самым порядком в Успенский собор.

Петр Великий, уничтожив сан патриарха, тем самым положил конец многим обрядам, как, например, шествие на осляти и переодеванию Царя на Иордани, оставив только в этом торжестве кропление знамен, что делается и теперь.

Из записок Порошина, воспитателя Павла Петровича, можно видеть, как праздновался день Крещения в царствование Императрицы Екатерины II. Так, под 6 января 1765 г. записано: „Когда Ея Величество на сделанную против дворца Иордань за церковным собором шествовать изволила, Его Высочество также последовал, но, дошед до дверей аван-залы, изволил пойти в оное, и там из окна смотрл на процессию. Все послы и чины, коим измокнуть не захотелось (так как шел мокрый снег), смотрели тут же. От берега до построенной за Иорданью беседки по разостланному сукну и коврам стояли кавалергарды. Между их Ея Величество, в предшествии всего священного синклита, на Иордань проходить изволила. Войско стояло вокруг Иордани продолговатою фигурою. Всех с гвардиею в строю было 8900 человек; к Иopдани снесены были знамена, кропили их освященною водою, и, при погружение святаго креста, был произведен троекратный беглый огонь. По окончании пальбы, Государыня, сев в сани, объезжала войска, а граф Григорий Григорьевич Орлов ехал возле саней в полном римско-российском уборе кавалергардов, как пожалованный шеф этого корпуса, в шишаке с белым пером, что весьма прекрасный и казистый вид делало".

Бывший в России в это время (в 1765-66 гг.) известный авантюрист Казанова в своих записках пишет: „Я присутствовал зимою, в день Богоявления, при особенном обряде водосвятия на реке Неве, покрытой в это время толстым слоем льда. Церемония эта привлекает бездну народа, ибо после водосвятия крестят в реке новорожденных не посредством обливания, а чрез погружение нагих младенцев в прорубь на льду". В проруби до сих пор на Руси купаются иногда рядившиеся на святках, хотя это запрещал делать еще Петр I, которым издан был указ по этому поводу, от 17 апреля 1721 года.

Пушкарев в „Описании Петербурга", говорит, Император Павел I и Александр I любили присутствовать при крестных ходах из церкви Рождества Иоанна Предтечи, которая находится на Каменном острове при Инвалидном доме Императора Павла I для морских солдат. Павел Петрович иногда ранее торжественного освящения воды при Зимнем Дворце присутствовал на крестном ходе на Каменном острову при церкви Иоанна Предтечи, почему там была совершаема ранняя обедня.

Однажды Император Павел, подходя с церемонии к иорданскому проезду Зимнего Дворца, после крещенского парада, заметил белый снег на треугольной шляпе поручика.

— У вас белый плюмаж! —сказал Государь.

Белый плюмаж составлял тогда отличие бригадиров, чин которых в армии, по табели о рангах, соответствовал статским советникам.

— По милости Божией, Ваше Величество! — ответил находчивый поручик.

— Я никогда против Бога не иду! Поздравляю тебя бригадиром! — сказал Государь, идя во Дворец.

Пятьдесят лет тому назад, всем парадом 6 января командовал, читаем в „Северной пчеле", Его Высочество Михаил Павлович, а всею пехотою Государь Наследник Цесаревич, в Бозе почивающий Император Александр II. С прибытием во дворец взводов военно-учебных заведений, Их Высочества Николай и Михаил Николаевичи изволили встать в ряды кадет 1-го Корпуса и находиться в строю в продолжении всего парада. Его Высочество Константин Николаевич находился при карабинерном взводе л.-гв. Финляндского полка (которого впоследствии был шефом). По относе знамен во дворец, бывшие в параде воспитанники учебных заведений после того были угощены Государем, в Александровской зале, чаем.

Теперь эта церемония совершается почти также, но при 10 градусах мороза наружный парад войск отменяется.

Источник: STSL.Ru

Последние сообщения

Последние сообщения

Вечная память Герою.

Вечная память Герою.